Proceso de formación del suelo (II)

El otro día escribí una entrada sobre los procesos de formación del suelo.

En ella, vimos que la parte inorgánica del suelo viene de la degradación de la roca madre, debida a la acción de los agentes erosivos, (agua, aire, etc.), que al combinarse con agua, aire y Materia Orgánica, es lo que forma el suelo.

Pero ¿de dónde sale esa materia orgánica?

Obviamente, sale de las plantas, que son las únicas que, gracias a la fotosíntesis, pueden transformar materia inorgánica (CO2) en materia orgánica (glucosa), y es a partir de ellas de las que nos alimentamos todo el resto de la pirámide trófica.

Lo que ocurre es que, en esa isla emergida en medio del mar de la que hablábamos el otro día, los procesos erosivos apenas han tenido tiempo de comenzar, y hay tan poco suelo inorgánico, que apenas puede llevar a cabo la función mecánica de soporte de las plantas (es decir, ¡que no tienen ni suelo donde enraizar!).

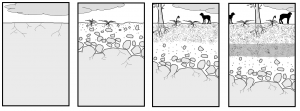

Por ello, en este tipo de ambientes, primero aparecerán los colonizadores menos exigentes, que suelen ser los líquenes.

Los líquenes son los primeros colonizadores

Los líquenes en realidad no son plantas ni animales, sino una asociación de un hongo y un alga que se ayudan mutuamente. El hongo crea una «casa» (la estructura visible exterior del liquen) para el alga, al tiempo que con sus potentes ácidos orgánicos va disolviendo la roca viva para obtener las sales minerales que necesita su amiga el alga. Y ésta, a cambio de casa y comida, le proporciona al hongo dulce y nutritiva glucosa, proveniente de la fotosíntesis.

Cuando se lo cuento a los chavales en las excursiones de educación ambiental, siempre les pregunto si ellos serán como los líquenes, y buscarán colaborar unos con otros, en lugar de competir.

Suelen decir que sí 😉

Pero antes o después el liquen acaba palmando, y su cuerpo orgánico será pasto de los microbios descomponedores, dejando tras de sí una minúscula mezcla de suelo inorgánico con materia orgánica y microorganismos.

Ya empezamos a hablar de un verdadero suelo.

Sobre este boceto de suelo (tras varias generaciones de líquenes), ya podrán empezar a establecerse organismos superiores o más exigentes, como los musgos, por ejemplo.

Los musgos no tienen raíz, tallo y hojas, como las plantas superiores, pero ya tienen un esbozo de los mismos llamados «rizoide, caulidio y filidios». La diferencia fundamental es que todas las células del musgo se alimentan por sí mismas, por lo que no necesitan sistema vascular (no están tan evolucionados). Por eso, las raíces no absorben nutrientes, el tallo no los distribuye, y las hojas no los aprovechan.

Pero esas raíces sí se fijan a ese protosuelo que se está creando, y a medida que van muriendo los musgos y se van descomponiendo, van creando una capa cada vez más profunda de suelo fértil.

Tras varias generaciones, en este suelo ya podrán crecer pequeñas hierbas rastreras, que al morir crearán suelo para pequeños arbustos, que al morir permitirán la entrada de los árboles.

Este proceso, además, se ve acelerado por las raíces de las plantas y los ácidos orgánicos de los microorganismos, que degradan aún más la roca madre y crean más suelo para la siguiente generación.

El suelo va profundizando a medida que el ecosistema gana en complejidad. Y al revés 😉

Los ecosistemas van evolucionando de esta forma de los más simples a los más complejos y con mayor cantidad de especies y de relaciones entre esas especies, momento que se llama «ecosistema clímax», o «vegetación clímax».

Así que en unos pocos cientos o miles de años, esa roca pelada emergida en medio del mar, se habrá convertido en una hermosa isla de lujuriante vegetación.

Este proceso es lo que en ecología se llama «sucesión vegetal».

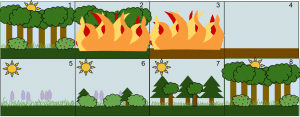

Obviamente, este proceso se puede ver interrumpido en cualquier momento (sobre todo por la mano del hombre), e incluso retroceder varias (o todas las) casillas hasta la situación inicial.

Es lo que ocurre por ejemplo con los incendios, que destruyen la materia orgánica, pero no la inorgánica. Si además el suelo contiene un reservorio de semillas vivas, no tienen que volver otra vez los líquenes y todo eso, sino que al año siguiente aparecerán directamente las hierbas.

Un incendio (premeditado o no), hace retroceder varias casillas el proceso de sucesión

Pero si las lluvias arrastran la fracción inorgánica y dejan la roca pelada, el proceso volverá a empezar desde el principio (y nosotros no volveremos a ver el momento clímax de ese lugar).

De hecho esto es lo que le está pasando a gran parte de Europa y Norte América, donde grandes extensiones agrícolas se están abandonando.

Si se abandona la tierra una vez recogido el fruto de la misma, vuelve a iniciarse el proceso de sucesión, exactamente igual que si el lugar hubiera ardido.

Así que cuando oigas a alguien quejarse de que «el monte es todo matorral» y que eso es malo por una u otra razón, recuérdale que el matorral no es más que el paso previo al bosque. ¿Es malo el bosque? No. Pues el matorral tampoco.

Además, el matorral y el bosque mantienen el suelo vivo y fértil hasta que queramos volver a cultivarlo, evitando que lo arrastre la lluvia, así que menos cerillazos y más conocimiento de cómo funciona el mundo.

El matorral, sobre todo en terrenos inclinados, es vital para mantener la fertilidad del suelo

Pero ¿porqué es tan importante la Materia Orgánica para permitir ese proceso de sucesión ecológica?

Pues eso lo veremos en futuras entradas.